Non, Elon Musk n’était pas le premier. Il y en a eu quelques autres avant lui! Et il y a cette histoire un peu invraisemblable, qui refit récemment surface en Allemagne à la sortie du remarquable film documentaire « Fly, Rocket, Fly« .

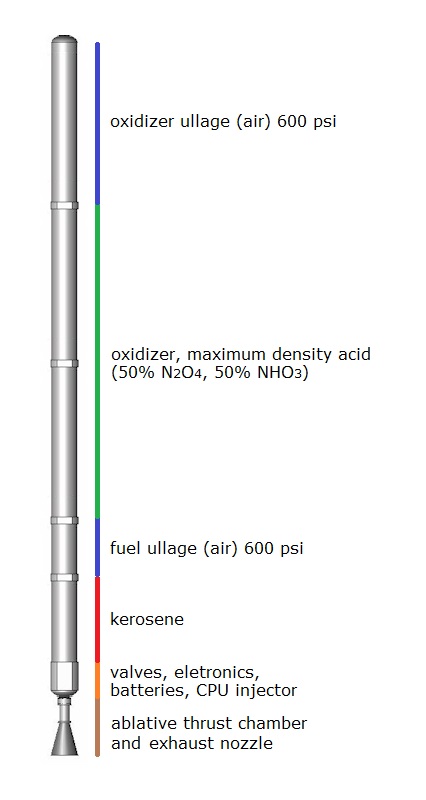

de la fusée. Le concept OTRAG permet d’assembler autant

d’éléments que nécessaires

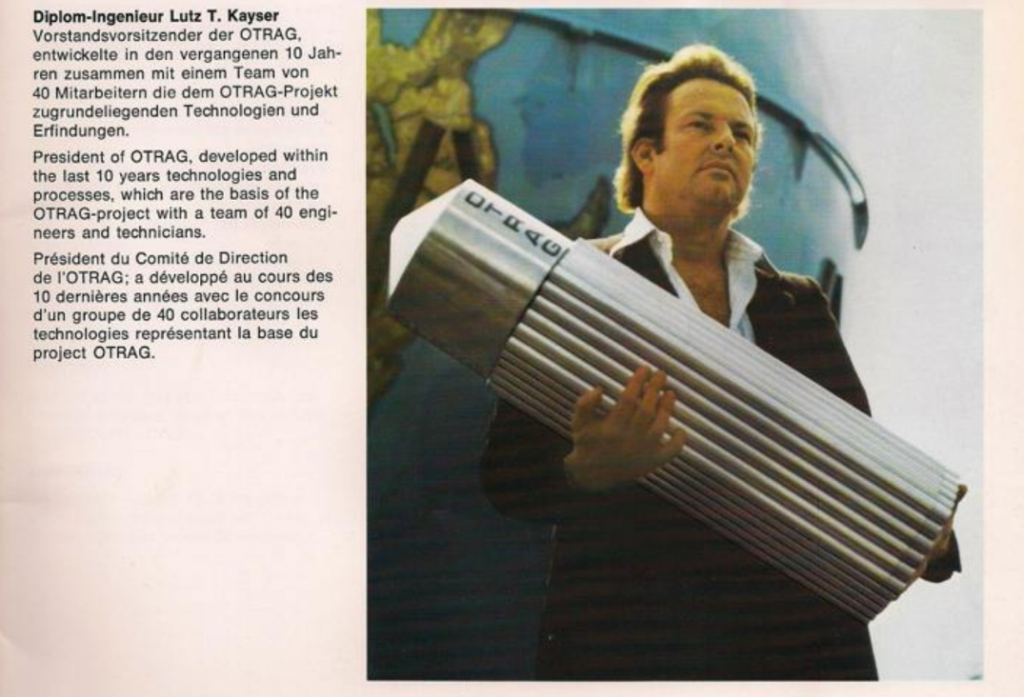

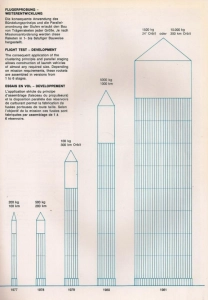

Au début des années 70, un groupe de jeunes ingénieurs et de passionnés d’astronautique de la région de Stuttgart se retrouvait régulièrement sur le site semi-officiel de Lampoldshausen, (qui deviendra plus tard un site d’essais des moteurs de la fusée Ariane) pour tester leurs engins artisanaux. L’université de Stuttgart avait vu se regrouper depuis les années 50 les scientifiques qui n’étaient pas partis aux États-Unis après la seconde guerre mondiale. Le leader de ce petit groupe de jeunes s’appelait Lutz Kayser. Il avait noué des contacts avec Wernher von Braun, le « père » de la fusée Saturn V, ainsi qu’avec Kurt Debus, l’ancien directeur du centre de lancement de la NASA, (tous d’eux d’origine allemande). Les deux célébrités avaient validé le concept de base de Kayser : une fusée faite d’éléments simples, low-cost, assemblés en faisceaux suivant la taille finale désirée. La société OTRAG fût lancée en 1975, et c’était à l’époque la première initiative privée de vols orbitaux au monde! Lutz Kayser réussit a attirer suffisamment d’investisseurs, grâce de la notoriété que lui apportèrent von Braun et Debus, et il profita également d’une particularité du système fiscal allemand, qui permettait aux investisseurs de déduire de leurs revenus jusqu’à 270% des pertes qu’il essuyaient. Comme il était à prévoir que l’OTRAG perdrait beaucoup l’argent dans ses premières années, les particuliers aisés, payant beaucoup d’impôts furent immédiatement intéressés…

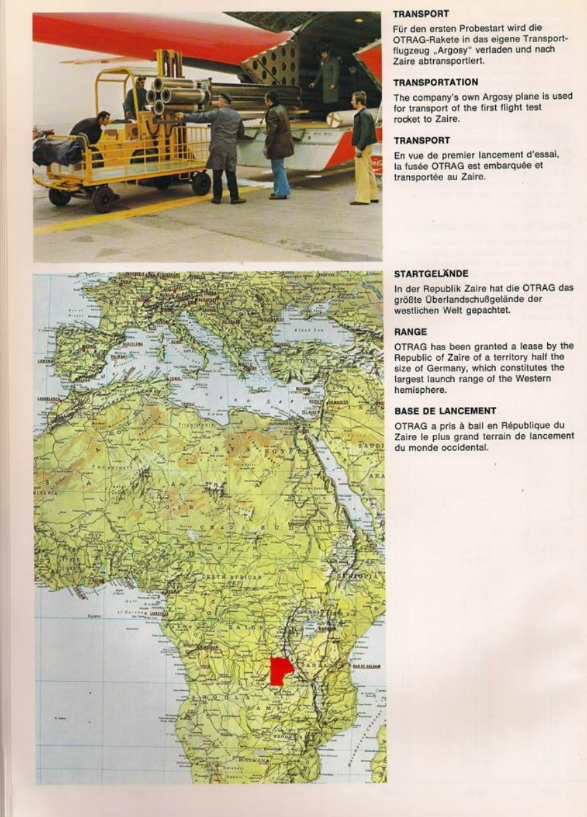

Un des problèmes qui se pose à n’importe quel constructeur de fusée est la nécessité de couvrir les hypothétiques dégâts qui se produiraient si un tir ratait. L’engin pouvait retomber n’importe où… A l’époque, aucun état ni assurance ne couvrait un tel risque, et ni les Américains, ni les Russes, ni les Européens (voulant tous garder le monopole stratégique de leurs projets) ne toléraient d’aventuriers sur leur territoire. Lutz Kayser envisagea d’acheter un vieux pétrolier et de l’utiliser dans les eaux internationales à proximité de l’Équateur, mais ne trouva aucun assureur pour ce projet là aussi. Il fallait donc impérativement traiter avec un état. Là, ce qu’on pourrait appeler un clin d’œil de l’histoire se produisit. Alors qu’il cherchait plutôt du côté de l’Amérique centrale et de l’Indonésie, un intermédiaire (Don King, l’organisateur du fameux combat « rumble in the jungle« ) le mit en contact avec des représentants du Zaïre. A l’époque, le régime de Mobutu était considéré comme stable, relativement populaire, le pays était économiquement prometteur, et constituait un rempart contre les soviétiques en Afrique. De plus, le Zaïre était plus proche de l’Allemagne que le Brésil, ou l’Australie. Après quelques semaines seulement de tractations, le maréchal Mobutu, intéressé par le prestige de l’aventure et les possibles retombées pour son pays (Lutz Kayser lui promit une rente confortable, lorsque les lancements commerciaux commenceraient), accorda à l’OTRAG une immense zone d’essai de 100.000 km2 dans le Sud du pays.

Les souabes en quête d’espace débarquèrent dans la savane d’un plateau inhabité de la province de Shaba, et les jeunes hommes se sentirent tout de suite chez eux. L’aventure était double : ils étaient les nouveaux pionniers de l’astronautique, et ils étaient au milieu d’une vaste zone vierge, au potentiel illimité. L’Afrique, continent à la fois sauvage et berceau de l’humanité exerça une fascination sur Lutz Kayser et il y resta attaché pendant longtemps. Ils construisirent et arrangèrent tout ce dont ils avaient besoin: une piste d’atterrissage, une ligne aérienne, un pas de tir, un hangar, des cases d’habitation, une cantine, et au bout d’un an ils purent procéder à leur premier tir. Le 20 mai 1978 ils atteignirent une altitude de 30 km. Mais là, les ennuis commencèrent. L’Angola s’inquiéta, son allié soviétique fût alerté, et d’autre part les gouvernement allemands et surtout américains commencèrent à grogner. Ceux-ci firent pression sur les zaïrois pour que l’aventure cesse. Une campagne de dénigrement eut également lieu dans la presse de plusieurs pays ; on les accusa de travailler à des fins militaires. (Von Braun et Debus, avaient déjà retiré leur soutien dès le début de l’aventure zaïroise.) Après un tir manqué, Mobutu finit par interdire à l’OTRAG de continuer ses essais. La désillusion s’aggrava encore, lorsque très peu après, sept employés de la société moururent tragiquement lors d’une sortie en canot pneumatique sur un fleuve voisin, victime sans doute de rapides qu’ils avaient sous-estimés. Cet accident ne sera jamais totalement expliqué, et Lutz Kayser conservera un doute sur l’implication d’un service secret.

À la surprise générale, l’OTRAG continua ses activités en Libye, où Lutz Kayser avait noué (de manière assez surprenante) des relations avec Kadhafi. La société opéra à partir de 1981 sur une base de lancement dans une oasis au sud de Tripoli. Mais la Libye était à l’époque déjà un régime paria. Alors même que quelques tirs avaient réussi, les actionnaires se rebellèrent et Lutz Kayser fût obligé d’abandonner son poste de chef de l’OTRAG. Un nouveau coup dur pour la société se produisit quelques temps après, quand les Libyens, apparemment très intéressés par les possibles applications militaires de la technologie, saisirent tout le matériel. Moribonde et criblée de dettes (500 millions de Deutsche Mark), la société vivota jusqu’au dépôt de bilan en 1987. Libéré de son poste, et peu envieux de retourner en Allemagne, où sa réputation n’était pas envieuse, Lutz Kayser passa quelques années à Tripoli (Kadhafi lui ayant proposé, sans doute en dédommagement de ses déboires, un poste bien rémunéré à l’Université de la capitale). Plutôt lié à la CDU, le parti chrétien démocrate allemand, Kayser imputera l’échec de son aventure zaïroise à des manœuvres politiques fomentées par le SPD de Helmut Schmidt, qui était le chancelier au pouvoir dans les années 70. Plus tard, malgré ses efforts, il n’arriva plus jamais à réunir des fonds et à redémarrer une nouvelle société.

l’OTRAG montrant la modularité du

concept

Le concept OTRAG fût repris par d’autres, mais jamais réalisé dans un vrai vol orbital. Les spécialistes s’accordent à dire qu’en l’absence de fusée réutilisable (SpaceX y travaille activement), c’est sans doute le concept le moins onéreux, puisqu’on remplace des éléments de grande taille, construits de manière « artisanale » en très petite série par des éléments fabriqués en grande série avec une technologie low-cost. Le concept d’origine avait malheureusement aussi deux inconvénients importants, qui étaient d’une part la faible performance du système de propulsion (dû à sa simplicité et aux propergols utilisés) et d’autre part le poids supérieur en structures qu’aurait eu une fusée faite d’un assemblage d’une multitude de petits éléments. La charge utile réelle d’un tel lanceur était probablement plus faible que ce que Lutz Kayser promettait à ses actionnaires.

Le film « Fly, Rocket, Fly » passe sous silence les raisons qui ont pu porter les dirigeants de l’OTRAG à s’accoquiner avec des dictateurs mégalomanes. Il s’arrête avant le lamentable épilogue libyen. Lutz Kayser devait bien sûr obtenir une clause de non-responsabilité en cas d’accident, que seul un état pouvait donner, mais on peux se demander s’il ne valait vraiment pas la peine de chercher un peu plus longtemps, et un peu mieux. Il dira qu’il a sous-estimé les dimensions politiques de son projet, et donc les résistances qu’il allait déclencher. Ce projet était un produit de son temps : les années 70 étaient bourrées d’optimisme, et tout le monde pensait que les pays d’Afrique, bourrés de ressources et libérés par la décolonisation, allaient « décoller » de manière vertigineuse. On était loin d’imaginer la succession de crises économiques et de guerres civiles qui accablèrent ce continent, et qui continuent encore aujourd’hui.

Doté d’un ego non négligeable, Lutz Kayser avait aussi sans doute aussi apprécié la reconnaissance directe que lui accordaient ces chefs d’état, reconnaissance qu’il n’avait pu obtenir dans son propre pays (Helmut Schmidt déclara à Bresznev, qu’il rêvait de lui « tordre le cou »). Peut-être a-t-il manqué de patience… Peut-être croyait-il que la conquête de l’Espace était au-dessus des querelles politiques… Les ingénieurs et scientifiques qui réussissent sont aussi ceux qui savent s’accorder avec le monde qui les entoure.

Liens:

- http://otrag.com/fr-story/

- http://astronautix.com/o/otrag.html

- https://petermichaelschneider.com/2017/12/07/zum-tode-von-lutz-kayser-der-elon-musk-der-70er/

- https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14342940.html

proche des côtes du Nicaragua, les incites à lancer sa colonisation pour créer un bastion idéalement situé, à même de menacer durablement toute les villes l’Amérique Centrale. Après une dizaine d’années, l’Espagne ne peut plus tolérer cette menace (l’or ramené chaque année à Cadix par la « flota », une flottille de galions marchands, escortés par des navires de guerre, est vital pour les caisses du roi). Providencia, venant juste d’être colonisée, est prise par les Espagnols, puis au gré des changements politiques entre puissances européennes, ces derniers et les Anglais signent la paix. C’est la fin de l’âge d’or de la piraterie, et les corsaires comme Henry Morgan, doivent se reconvertir. Tandis que plus tard, la Jamaïque ou Saint-Domingue prospèrent grâce au commerce du sucre et d’autre produits tropicaux, produits grâce à la traite des esclaves, Providencia est quasi abandonnée, et sombre dans l’oubli. Du temps des Anglais, les plantations agricoles avaient échouées, principalement à cause du manque d’expérience des colons et de leurs donneurs d’ordres. Les colons n’étant pas assez nombreux, on avait fait venir des esclaves noirs, mais cela ne changera pas beaucoup la situation économique de l’île. Profitant des

proche des côtes du Nicaragua, les incites à lancer sa colonisation pour créer un bastion idéalement situé, à même de menacer durablement toute les villes l’Amérique Centrale. Après une dizaine d’années, l’Espagne ne peut plus tolérer cette menace (l’or ramené chaque année à Cadix par la « flota », une flottille de galions marchands, escortés par des navires de guerre, est vital pour les caisses du roi). Providencia, venant juste d’être colonisée, est prise par les Espagnols, puis au gré des changements politiques entre puissances européennes, ces derniers et les Anglais signent la paix. C’est la fin de l’âge d’or de la piraterie, et les corsaires comme Henry Morgan, doivent se reconvertir. Tandis que plus tard, la Jamaïque ou Saint-Domingue prospèrent grâce au commerce du sucre et d’autre produits tropicaux, produits grâce à la traite des esclaves, Providencia est quasi abandonnée, et sombre dans l’oubli. Du temps des Anglais, les plantations agricoles avaient échouées, principalement à cause du manque d’expérience des colons et de leurs donneurs d’ordres. Les colons n’étant pas assez nombreux, on avait fait venir des esclaves noirs, mais cela ne changera pas beaucoup la situation économique de l’île. Profitant des  incertitudes politiques et du manque d’autorité centrale, de nombreux esclaves s’échappèrent, soit vers l’intérieur de l’île, soit vers la côte. Ainsi, l’île de Providencia « végéta » pendant trois siècles.

incertitudes politiques et du manque d’autorité centrale, de nombreux esclaves s’échappèrent, soit vers l’intérieur de l’île, soit vers la côte. Ainsi, l’île de Providencia « végéta » pendant trois siècles. Les pirates avaient la maîtrise des mers, les moyens fournis par l’or arraché aux Espagnols, et disposaient de nombreux ports d’attache (Providencia, Port-Royal en Jamaïque, ainsi que diverses colonies sur la côte) qui pouvaient être bien défendus. En 1670, ils étaient capables de réunir une flottille de 30 navires et de plusieurs milliers d’hommes pour mener à bien leurs attaques. Ils mettaient également en pratique des rudiments de principes démocratiques, leurs chefs étaient élus, et les gains partagés de manière transparente. Les colons de Providencia, quant à eux, étaient anti-royalistes, et nourrissaient le projet de créer un nouveau monde en réaction aux imperfections de l’ancien monde. On se prend à imaginer ce qui aurait pu arriver, si Henry Morgan, au faîte de sa gloire et de sa puissance, avait décidé de créer une république des Caraïbes au lieu de finir sa vie en riche propriétaire terrien de la Jamaïque. Étaient-ce des doutes sur la viabilité économique, ou politique des nouvelles colonies? Était-ce l’attachement à la patrie? Il semble que Morgan voulait qu’on retienne de lui l’image d’un soldat fidèle et respectueux de son pays (il fit un procès à Alexandre Exquemelin, un ancien compagnon d’aventures, à la sortie de son livre sur la vie des pirates). Son prestige était d’ailleurs tel que le roi d’Angleterre lui pardonna d’avoir mis à sac la ville de Panama, faisant mine d’ignorer que la paix avec l’Espagne venait juste d’être signée!

Les pirates avaient la maîtrise des mers, les moyens fournis par l’or arraché aux Espagnols, et disposaient de nombreux ports d’attache (Providencia, Port-Royal en Jamaïque, ainsi que diverses colonies sur la côte) qui pouvaient être bien défendus. En 1670, ils étaient capables de réunir une flottille de 30 navires et de plusieurs milliers d’hommes pour mener à bien leurs attaques. Ils mettaient également en pratique des rudiments de principes démocratiques, leurs chefs étaient élus, et les gains partagés de manière transparente. Les colons de Providencia, quant à eux, étaient anti-royalistes, et nourrissaient le projet de créer un nouveau monde en réaction aux imperfections de l’ancien monde. On se prend à imaginer ce qui aurait pu arriver, si Henry Morgan, au faîte de sa gloire et de sa puissance, avait décidé de créer une république des Caraïbes au lieu de finir sa vie en riche propriétaire terrien de la Jamaïque. Étaient-ce des doutes sur la viabilité économique, ou politique des nouvelles colonies? Était-ce l’attachement à la patrie? Il semble que Morgan voulait qu’on retienne de lui l’image d’un soldat fidèle et respectueux de son pays (il fit un procès à Alexandre Exquemelin, un ancien compagnon d’aventures, à la sortie de son livre sur la vie des pirates). Son prestige était d’ailleurs tel que le roi d’Angleterre lui pardonna d’avoir mis à sac la ville de Panama, faisant mine d’ignorer que la paix avec l’Espagne venait juste d’être signée! Les habitants de l’actuelle Providencia, interrogés par Tom Feiling, ne connaissent quasiment rien de l’histoire de leur île. Ils ont pourtant une culture quelque peu différente, parlent un créole anglo-saxon, sont peu attachés à la Colombie, et semblent avoir la nostalgie d’une époque lointaine et mystérieuse, où se mêlent des bribes d’histoires de trésors engloutis, de naufrages, de batailles, d’esclavagisme, de révoltes, de religion, avec pour seuls témoins les quelques ruines de forts du 17ième siècle encore debout. Les archives sur Providencia ont été détruites dans une incendie, et les maux de l’Amérique centrale sont là : pauvreté, émigration, trafic de drogue, corruption. En parallèle, mais reste à savoir si c’est une chance, le développement du tourisme pourrait apporter beaucoup de changements, mais au risque de sacrifier son patrimoine naturel et son identité culturelle. Ces maux et ces fragilités ont pris l’île dans leur tenailles, en attendant, peut-être un jour, de nouveaux changements.

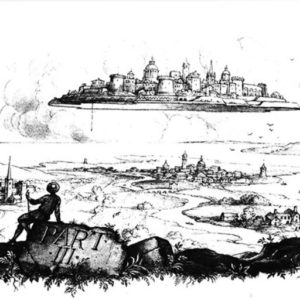

Les habitants de l’actuelle Providencia, interrogés par Tom Feiling, ne connaissent quasiment rien de l’histoire de leur île. Ils ont pourtant une culture quelque peu différente, parlent un créole anglo-saxon, sont peu attachés à la Colombie, et semblent avoir la nostalgie d’une époque lointaine et mystérieuse, où se mêlent des bribes d’histoires de trésors engloutis, de naufrages, de batailles, d’esclavagisme, de révoltes, de religion, avec pour seuls témoins les quelques ruines de forts du 17ième siècle encore debout. Les archives sur Providencia ont été détruites dans une incendie, et les maux de l’Amérique centrale sont là : pauvreté, émigration, trafic de drogue, corruption. En parallèle, mais reste à savoir si c’est une chance, le développement du tourisme pourrait apporter beaucoup de changements, mais au risque de sacrifier son patrimoine naturel et son identité culturelle. Ces maux et ces fragilités ont pris l’île dans leur tenailles, en attendant, peut-être un jour, de nouveaux changements. savants avaient bâti une ville flottante : Laputa, ce qui veut dire « la pute », en espagnol. Se déplaçant librement dans les airs, planant au -dessus des villages, elle les menace d’être bombardés s’ils ne payent pas l’impôt. Swift illustrait par là le fait que des savants se prostituaient, en mettant au service du pouvoir les moyens d’asservir la population.

savants avaient bâti une ville flottante : Laputa, ce qui veut dire « la pute », en espagnol. Se déplaçant librement dans les airs, planant au -dessus des villages, elle les menace d’être bombardés s’ils ne payent pas l’impôt. Swift illustrait par là le fait que des savants se prostituaient, en mettant au service du pouvoir les moyens d’asservir la population.

déçut bon nombre de ceux qui avaient cru à une renaissance du plus léger que l’air pour le transport de charges lourdes et encombrantes. Cargolifter fût lâché par les potentiels clients, les banques, ainsi que par le Land de Brandebourg, qui refusa de s’engager dansun plan de sauvetage. De Cargolifter, il ne reste près de Berlin (photo ci-contre) qu’un hangar géant, transformé en paradis tropical.

déçut bon nombre de ceux qui avaient cru à une renaissance du plus léger que l’air pour le transport de charges lourdes et encombrantes. Cargolifter fût lâché par les potentiels clients, les banques, ainsi que par le Land de Brandebourg, qui refusa de s’engager dansun plan de sauvetage. De Cargolifter, il ne reste près de Berlin (photo ci-contre) qu’un hangar géant, transformé en paradis tropical.